従来の勤怠管理といえば、タイムカードやExcelでの集計が主流でした。

しかし、昨今のテレワーク普及、労働時間の柔軟化、働き方改革関連法への対応などにより、企業の勤怠管理にはより高度な柔軟性と正確性が求められるようになっています。

そこで注目されているのが、「マネーフォワードクラウド勤怠」です。

クラウド上での管理により、いつでもどこでも打刻・確認・承認が可能。

複雑な就業ルールも柔軟に反映でき、月末の集計作業も大幅に効率化されます。

マネーフォワードクラウド勤怠とは

マネーフォワードクラウド勤怠とは、クラウド上で勤怠管理を行えるサービスで、出退勤の打刻、勤怠申請、承認、労働時間の集計までを一元的に行えるシステムです。

パソコンやスマートフォン、タブレット端末からの打刻に対応しており、テレワークや時差出勤など多様な働き方にも柔軟に対応できます。

また、従業員ごとに勤務区分や休憩時間、残業ルールなどを細かく設定でき、複雑な就業規則にも対応できる点が特長です。

さらに、マネーフォワードクラウド給与など他のクラウド製品と連携することで、給与計算や人事情報管理との連動も可能になり、バックオフィス全体の業務効率化に貢献します。

企業規模を問わず、業種や働き方に合わせた柔軟な運用ができることから、近年多くの企業が導入を進めている注目の勤怠管理ツールです。

マネーフォワードクラウド勤怠の導入前に確認すべきこと

勤怠システム導入に必要な社内準備事項

マネーフォワードクラウド勤怠をスムーズに導入するためには、事前に以下のような社内資料やルールを確認しておくことが重要です。

- 就業規則(特に第2章:労働時間・休憩・休日)

- 36協定(時間外労働・休日労働の上限)

- フレックス制やシフト制に関する労使協定書

- 部門ごとの始業・終業時間や休憩時間の運用ルール

- 勤怠申請の運用方法(例:残業申請、休日出勤申請など)

- 誰が勤怠を承認・管理するのか(承認フロー)

これらの情報を整理しておくことで、設定の方向性が明確になり、導入後のトラブルや現場の混乱を防ぐことができます。

特に就業規則や労使協定は、クラウド勤怠の「勤務区分設定」や「残業ルール設定」の基礎となるため、必ず確認しておきましょう。

導入前に整理しておきたい勤怠ルール

マネーフォワードクラウド勤怠の導入で最も重要なのは、「現在の勤怠ルールを正確に整理すること」です。

- 就業時間・休憩時間の取り決め

- 遅刻・早退・欠勤時の扱い

- 残業申請や休日出勤申請のフロー

- シフト勤務の有無

- 役職者と一般社員の勤務区分の違い

- 拠点・部門ごとの管理体制

これらの情報が曖昧なまま導入を進めると、「設定は完了したが運用が回らない」「現場に合っておらず混乱が起きる」といった事態になりかねません。

そのため、制度と運用のギャップを埋める作業は、システム選定と同じくらい重要です。

クラウド勤怠の導入手順と設定の流れ

マネーフォワードクラウド勤怠では、導入時に以下のような設定作業を行います。

設定項目は多岐にわたりますが、いずれも自社の就業ルールに基づいて正しく行うことが重要です。

会社基本情報と休日スケジュールの設定

会社名や事業所名などの基本情報を入力した上で、「祝日パターン」や「その他休日/休暇」機能を使い、会社の休日スケジュールを登録します。

法定休日や会社指定休日(夏季休暇、年末年始など)を正確に反映することで、休日出勤や代休の計算精度が向上し、労務管理の正確性が高まります。

勤務区分の作成と割り当て

所定労働時間、休憩時間、みなし労働の有無、残業の扱いなどを定義した「勤務区分」を作成します。

「通常勤務」「時短勤務」「夜勤勤務」など、社員の働き方に応じて複数の勤務パターンを登録でき、部署・職種・雇用区分ごとに適切に割り当てます。

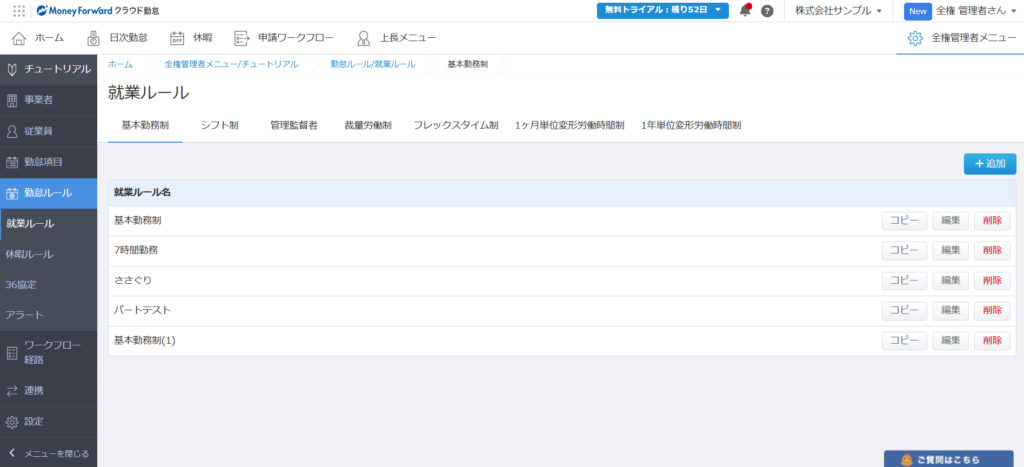

就業ルールの詳細設定

「6時間以上勤務で45分休憩を自動付与する」「所定時間前の出勤は残業とみなさない」「月45時間を超えた残業は管理者にアラート表示する」など、細かい就業ルールを設定します。

これにより、労働基準法の遵守と従業員の働きやすさを両立させることが可能です。

勤怠申請と承認フローの設計

有給休暇・残業・遅刻・早退・休日出勤など、各種勤怠申請に対して「誰が承認するのか」「何段階で承認するか」といった承認フローを設計します。

例えば、店長→エリアマネージャー→本社人事というような多段階承認にも対応しており、組織構造に合わせた柔軟な設計が可能です。

従業員情報の一括登録と権限設定

社員名、社員コード、雇用区分、所属部署、勤務区分、打刻方法(スマホ、PC、ICカードなど)などの従業員情報を一括で登録できます。

また、「管理者」「一般従業員」などの操作権限も設定でき、誰がどの情報にアクセス・操作できるかを制御することが可能です。

これらの設定はすべて連動しており、一部の不備が全体の運用に大きな影響を与えることもあるため、事前準備と設定後の動作確認が極めて重要です。

特に、自社の就業規則や労使協定をどのようにシステムへ正確に落とし込むかが、導入の成否を分ける大きなポイントとなります。

運用開始前に行うべきテストと注意点

テスト運用で確認すべき実務チェック項目

初期設定が完了したら、すぐに本番運用に移行せず、少なくとも1~2週間のテスト運用期間を設けることをおすすめします。

この期間中に、設定内容が現場の運用に適合しているかどうかを検証しておくことで、導入後の混乱やトラブルを未然に防ぐことができます。

テスト運用の目的は、「設定の正しさを確認すること」だけでなく、 「従業員や管理者が問題なく使いこなせるかどうか」を見極めることにもあります。

チェック項目の例(実務ベース)

- 休憩時間が正しく自動付与されているか

- 残業時間・深夜時間が正しく集計されているか

- 打刻漏れ・エラー時の通知や修正申請フローが適切か

- 承認フローが正常に機能しているか

- 従業員・管理者の操作に混乱がないか

- 締め処理・CSV出力・給与連携がスムーズに行えるか

特に給与ソフトとの連携部分は、「勤怠データの不整合が給与計算にそのまま反映されてしまう」リスクがあるため、締め処理から給与連携までを“本番同様”の形で通して試すことが重要です。

また、テスト期間中に現場従業員から使用感や課題をヒアリングすることで、導入初期の段階で運用改善が図れる可能性があります。

テスト期間中に発生しやすい問題点と対策

以下のようなつまずきは、初期設定の見直しや運用方法の改善によって多くの場合解決できます。

テスト期間中に早期発見することで、本番運用へのスムーズな移行が可能になります。

| 問題点 | 原因 | 対策例 |

| 休憩が自動付与されない | 労働時間と休憩設定が合っていない | 勤務区分の休憩ルールを再確認 |

| 承認が回らない | 承認者未設定、または承認ルートミス | 承認者と順序を明確に設定 |

| 従業員が打刻できない | 端末設定またはアカウント未発行 | デバイスとの相性と初期パスワードを再チェック |

マネーフォワードクラウド勤怠導入後に実感された改善効果

マネーフォワードクラウド勤怠を導入した企業様からは、勤怠管理の効率化だけでなく、従業員の働き方や管理体制に関する改善の声も多く寄せられています。

以下に、導入効果の一例をご紹介します。

事例①:製造業

(従業員数50名)

タイムカードとExcelでの手集計から移行。

残業時間の自動集計とアラート通知により、申請漏れが大幅に減少し、月末の集計作業時間も半分以下に短縮。

事例②:飲食業

(多拠点展開)

各店舗のシフト情報を本部で一元管理可能に。

勤怠修正依頼が不要になり、現場と本部間の連絡負担がゼロに。

リアルタイムでの人員配置の最適化にも成功。

事例③:専門職サービス業

(フレックスタイム導入)

制度改定に合わせて勤怠管理もクラウド化。

労働時間の集計精度が向上し、労働基準監督署からの指摘リスクが軽減。

従業員の自己管理意識も向上した。

このように、単なるシステムの導入ではなく、企業全体の業務改善や働き方改革の一環として効果が期待できるのが、マネーフォワードクラウド勤怠の特長です。

クラウド勤怠を成果につなげる活用と支援のヒント

継続活用がもたらす組織改善効果

勤怠管理は単なる「出退勤の記録」ではありません。

企業の労務リスクや従業員の働き方に深く関わる、極めて重要な業務のひとつです。

特に、テレワークや多様な勤務形態が広がる今、柔軟かつ正確な勤怠管理は、経営課題のひとつといっても過言ではありません。

マネーフォワードクラウド勤怠を導入することで、労働時間の可視化や申請・承認の効率化、法令遵守の強化など、多くの効果が期待できます。

さらに、従業員の自己管理意識が高まり、働き方改革の推進にもつながります。

クラウド勤怠の活用を通じて、組織の生産性向上と健全な労務管理を同時に実現しましょう。

勤怠管理のクラウド化を検討中の方へ

弊社では、マネーフォワードクラウド勤怠の導入支援サービスを提供しており、制度設計のサポートから初期設定、テスト運用後の調整まで、一貫した支援を行っています。

勤怠管理の実務に詳しいスタッフが対応し、現場の業務や就業規則に即した運用設計をご提案いたします。

「せっかくシステムを導入したのに活用できていない」「設定が複雑でよく分からない」といったお悩みがある企業様も、ぜひ一度ご相談ください。

各企業様の状況に合わせて、最適な運用方法と導入プランをご提案いたします。